Fraie de la carpe : tout comprendre sur la reproduction des cyprinidés

Publié le 3 novembre 2025 par Guillaume Desesquelles

Tu as déjà observé des dizaines de carpes s'agiter violemment dans quelques centimètres d'eau au printemps ? Tu te demandes pourquoi ces poissons habituellement si discrets perdent toute prudence et créent un spectacle aquatique impressionnant ? Que se passe-t-il réellement dans leur organisme pour déclencher ce comportement si différent du reste de l'année ?

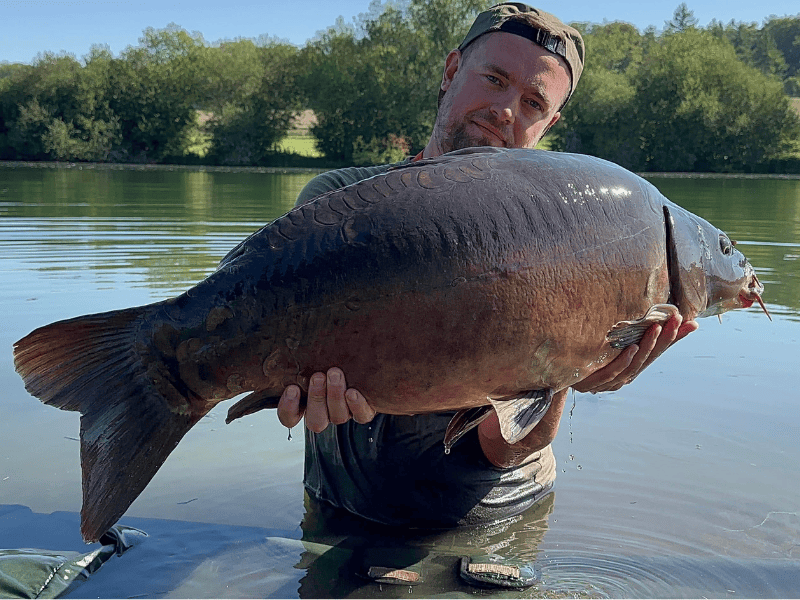

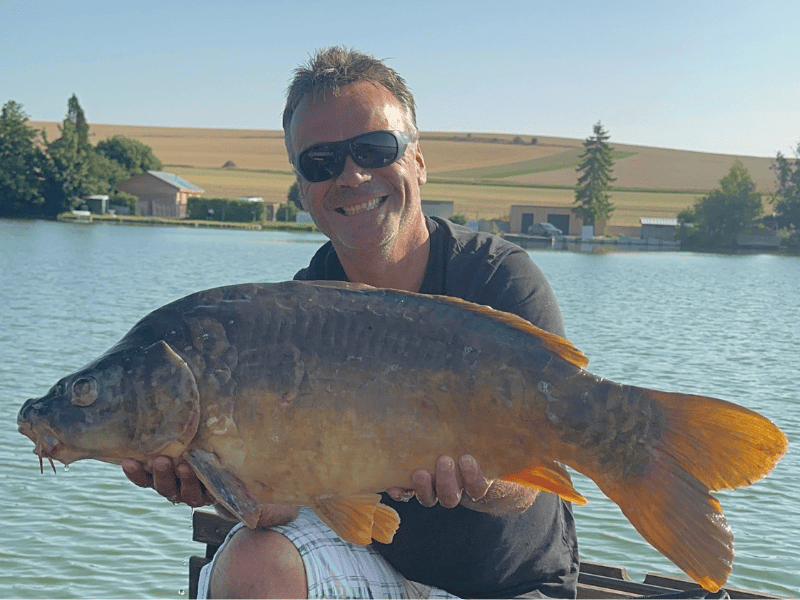

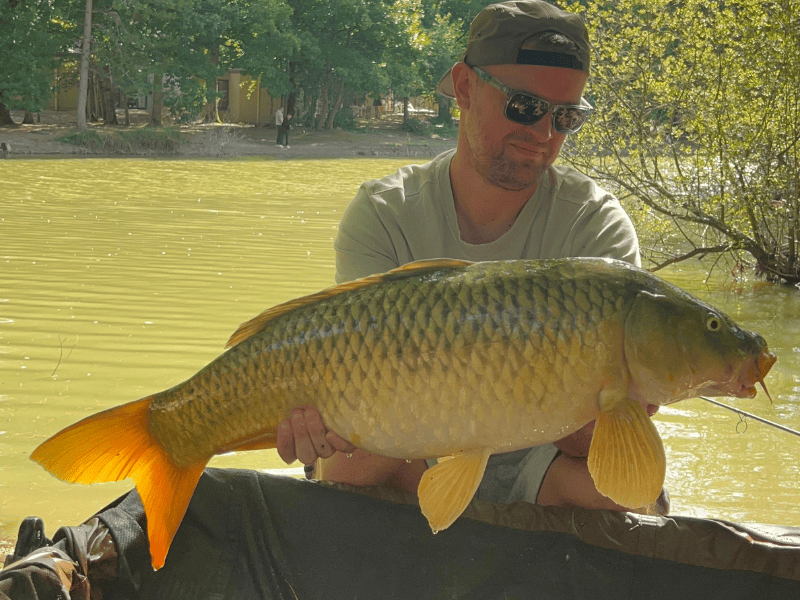

Chez Magnifixcarp, nous sommes une équipe de passionnés avec plus de 25 ans d'observation au bord de l'eau. Nous avons assisté à des dizaines de fraies sur différents types de plans d'eau, des petits étangs aux grands lacs de barrage. On a observé, photographié, et surtout appris à décrypter ce moment spectaculaire où la nature accomplit son cycle le plus fondamental.

La fraie carpe est la période de reproduction des carpes qui survient généralement entre mai et juin lorsque la température de l'eau atteint 18 à 20 degrés. Durant cette phase, les femelles libèrent entre 100 000 et 250 000 œufs par kilo de masse corporelle dans des zones peu profondes et enherbées. Ce phénomène biologique complexe mobilise toute l'énergie des poissons et assure la pérennité de l'espèce malgré un taux de survie des œufs inférieur à 1%.

Dans cet article, tu vas découvrir comment fonctionne la reproduction des carpes, ce qui déclenche ce comportement instinctif dans leur corps, comment la température et les conditions météo régulent tout ça, pourquoi les carpes choisissent certaines zones précises appelées frayères, comment se déroule la fécondation et le développement des œufs, quel est le rôle de cette période dans l'équilibre des milieux aquatiques, et comment nous en tant qu'observateurs et carpistes pouvons respecter ce moment crucial.

Tu vas comprendre un des phénomènes naturels les plus spectaculaires de nos eaux douces, tu vas pouvoir anticiper et observer la fraie sur ton étang favori, tu vas développer un regard naturaliste qui enrichira toutes tes sorties au bord de l'eau, et surtout tu vas adopter une approche plus respectueuse en comprenant l'importance de cette période pour la survie de l'espèce. Prêt à plonger dans les secrets de la fraie des carpes ? C'est parti, on t'explique tout.

Comment fonctionne la reproduction des carpes

Les carpes suivent un cycle de reproduction complexe déclenché par des hormones et des facteurs environnementaux. Comprendre ce processus naturel permet de saisir pourquoi la fraie se déroule à des moments précis et dans des conditions bien déterminées.

Quand les carpes deviennent adultes

Les carpes deviennent capables de se reproduire entre 2 et 5 ans selon les conditions dans lesquelles elles vivent. Dans un lac riche en nourriture avec une bonne température d'eau, une carpe peut être mature dès 2 ans. À l'inverse, dans des eaux plus froides ou pauvres, ça peut prendre jusqu'à 5 ans.

Chez les mâles, la production de spermatozoïdes commence dès l'automne avant la reproduction. Les spermatozoïdes se forment progressivement et s'accumulent pendant tout l'hiver. Cette stratégie permet aux mâles d'être prêts immédiatement dès que les bonnes conditions arrivent au printemps. D'ailleurs, tu peux croiser des mâles capables de se reproduire jusqu'en automne, bien après la période principale, preuve que leur système reste actif longtemps.

Pour les femelles, le développement des œufs dépend directement de la température cumulative de l'eau. Il faut environ 1000 degrés jours, c'est à dire la somme des températures quotidiennes moyennes. Ensuite, il faut une température stable autour de 20 degrés pendant 5 à 6 jours pour que les œufs soient complètement mûrs. Ce mécanisme explique pourquoi la fraie ne se déclenche jamais exactement aux mêmes dates chaque année, tout dépend de la météo du printemps.

Pourquoi les carpes produisent des millions d'œufs

Une femelle produit entre 100 000 et 250 000 œufs par kilo de poids. Pour une carpe de 15 kilos, ça représente potentiellement 3,75 millions d'œufs libérés en une seule reproduction. Ces chiffres énormes prennent tout leur sens quand on comprend que très peu survivront.

Cette production massive est une adaptation de l'espèce face à un taux de mortalité extrêmement élevé. Dans la nature, moins de 1% des œufs pondus donneront des carpes adultes capables de se reproduire à leur tour. La nature a donc favorisé les carpes capables de produire des quantités colossales d'œufs pour compenser ces pertes énormes. C'est la stratégie du nombre, miser sur la quantité plutôt que sur le soin apporté à chaque petit.

Tous les œufs ne sont pas forcément évacués lors de la ponte. Dans la plupart des cas, les œufs restants sont naturellement résorbés par l'organisme de la femelle sans problème. Ce phénomène permet une certaine flexibilité, la femelle pouvant potentiellement refaire une ponte partielle si les conditions redeviennent bonnes. Plus rarement, une rétention peut se produire, entraînant un blocage et une prise de poids pouvant atteindre 50% de la masse corporelle, situation potentiellement mortelle pour le poisson.

Comment reconnaître les mâles des femelles pendant la fraie

Pendant la période de fraie carpe, des signes distinctifs apparaissent temporairement, permettant de différencier facilement les mâles des femelles. Les mâles développent des petits boutons nuptiaux sur la tête, l'opercule et les nageoires pectorales. Ces petites excroissances blanches et rugueuses au toucher jouent un rôle important lors de l'accouplement.

Ces boutons ne sont pas qu'un simple ornement. Ils permettent aux mâles d'avoir une meilleure adhérence lorsqu'ils se frottent contre les femelles pour stimuler l'expulsion des œufs. Ce comportement de friction intense nécessite une surface rugueuse pour être efficace. Les mâles possédant les boutons les plus développés ont probablement un avantage car ils peuvent stimuler plus efficacement les femelles.

Les femelles présentent un ventre particulièrement gonflé dans les jours précédant la reproduction, avec un ovipositeur bien visible et proéminent. Cet organe situé près de l'anus se développe spécifiquement pour permettre l'expulsion des millions d'œufs. Le ventre est tellement occupé par la masse d'œufs que l'espace disponible pour l'estomac et les intestins se réduit considérablement, ce qui explique pourquoi les femelles pleines mangent très peu.

Ce qui déclenche la fraie au printemps

La fraie ne se déclenche pas au hasard mais en réponse à des signaux environnementaux précis qui indiquent aux carpes que les conditions sont optimales pour la reproduction. La température joue un rôle central, mais d'autres facteurs entrent également en jeu.

La température, le facteur le plus important

La température de l'eau est le facteur qui déclenche le processus de reproduction chez les carpes. Ce déclencheur thermique correspond à un seuil précis inscrit dans les gènes de l'espèce. Lorsque l'eau atteint entre 18 et 20 degrés de façon stable pendant plusieurs jours, une réaction en chaîne hormonale se met en place dans le corps des poissons.

Cette température optimale active la production d'hormones qui vont finaliser la maturation des œufs et du sperme, et déclencher les comportements de reproduction. En dessous de 18 degrés, les processus nécessaires à la reproduction sont trop lents. Au dessus de 22 degrés, le stress thermique peut compromettre la viabilité des œufs et leur développement.

Selon les régions françaises et l'exposition des plans d'eau, ces conditions peuvent être réunies dès mars dans le sud avec ses étangs peu profonds et bien exposés, mais arrivent plus généralement entre mai et juin dans la majorité des zones. Sur les grands lacs profonds et les rivières au débit soutenu, la fraie peut même se décaler jusqu'en juillet si le réchauffement printanier est tardif. Cette variabilité démontre la capacité d'adaptation de l'espèce.

L'influence de la lumière et de la lune

Au delà de la température, d'autres facteurs environnementaux jouent un rôle dans le déclenchement de la fraie. L'allongement de la durée du jour au printemps influence la production d'hormones via la perception de la lumière. Ce signal lumineux prépare progressivement le corps à la reproduction en synchronisant les horloges biologiques internes.

Certaines observations suggèrent aussi une influence des phases lunaires sur la synchronisation de la reproduction. Les pleines lunes de mai et juin semblent concentrer les épisodes de fraie, probablement en raison de l'augmentation de la luminosité nocturne qui facilite les regroupements et les interactions entre poissons. Cette synchronisation collective présente un avantage en saturant les prédateurs d'œufs sur une courte période.

Les variations de pression atmosphérique associées aux orages jouent aussi un rôle. Un réchauffement brutal après un passage orageux peut déclencher des fraies secondaires en plein été si la température de l'eau franchit à nouveau le seuil critique. Ces fraies multiples sur une même saison, de plus en plus fréquentes avec le changement climatique, permettent aux femelles de finaliser leur cycle si elles n'avaient pas tout évacué lors de la première reproduction.

Combien de temps dure la fraie

À l'échelle d'un plan d'eau, la fraie carpe s'étale généralement sur 2 à 3 semaines. Cette durée s'explique par le fait que tous les poissons ne se reproduisent pas en même temps. Au sein d'une même population, on observe des vagues de reproduction successives.

Les premières à frayer sont généralement les carpes de taille moyenne, âgées de 3 à 8 ans, dont les cycles hormonaux réagissent le plus vite aux signaux de l'environnement. Les spécimens les plus âgés et les plus gros, dont le métabolisme est plus lent, attendent souvent quelques jours supplémentaires avant d'entrer en activité. Certaines très vieilles carpes peuvent même ne plus frayer du tout, leur système reproducteur étant trop âgé.

À l'échelle individuelle, la reproduction proprement dite ne dure que 24 à 48 heures par poisson. Un individu libère ses œufs ou son sperme sur cette courte période puis quitte la zone de fraie pour retourner vers ses zones habituelles. Cette organisation en vagues successives signifie qu'à tout moment pendant les 2 à 3 semaines, une partie de la population est en train de frayer pendant qu'une autre partie a déjà terminé et qu'une troisième attend encore son tour.

Les frayères : des zones très spéciales pour se reproduire

Les carpes ne choisissent pas n'importe quel endroit pour se reproduire. Les frayères présentent des caractéristiques bien précises qui répondent aux besoins de la reproduction et assurent les meilleures chances de survie aux œufs et aux alevins.

À quoi ressemble une bonne frayère

Les carpes ne se reproduisent pas au hasard mais migrent vers des zones très spécifiques appelées frayères, qui présentent des caractéristiques précises répondant aux besoins de la reproduction. Ces secteurs sont utilisés année après année par les mêmes populations, témoignant d'une mémoire transmise entre générations.

Une frayère typique se situe en eau peu profonde, rarement plus d'un mètre de fond, dans des secteurs bien exposés au soleil qui se réchauffent rapidement au printemps. Cette faible profondeur est cruciale car elle permet d'atteindre plus vite les températures nécessaires et offre une meilleure oxygénation de l'eau grâce aux échanges avec l'air et à la photosynthèse des plantes aquatiques.

La présence de végétation aquatique dense est le deuxième critère indispensable. Les herbiers immergés, nénuphars, roseaux, joncs et branches d'arbres dans l'eau servent de support aux œufs. Les œufs de carpe sont en effet recouverts d'une membrane collante qui leur permet de se fixer solidement sur les plantes. Sans ce support, les œufs dériveraient avec le courant et seraient massivement mangés ou asphyxiés dans la vase. La végétation offre également un abri relatif contre les oiseaux.

Où se trouvent les frayères selon la taille des plans d'eau

Sur les petits étangs de quelques hectares, il existe généralement une seule zone de fraie principale, située dans le secteur le moins profond et le plus ensoleillé, souvent au niveau de la queue d'étang près de l'arrivée d'eau. Cette concentration crée des densités très élevées avec des dizaines voire des centaines de carpes sur quelques dizaines de mètres carrés, offrant un spectacle particulièrement impressionnant.

Sur les grands lacs et rivières, la situation est plus complexe avec plusieurs frayères distinctes réparties sur le territoire. Les bras de lacs peu profonds, les anses abritées du vent, les confluences avec des affluents, les anciennes gravières inondées sont autant de sites potentiels. Cette multiplication des zones de reproduction permet une répartition de la population qui limite la compétition et la prédation sur les œufs.

Les plus gros spécimens ont un comportement spatial particulier. Les carpes de plus de 20 kilos, appelées goliath, tendent à frayer sur des zones distinctes des poissons de taille moyenne. Ces gros poissons, dont le territoire est bien établi depuis de nombreuses années, cherchent des frayères situées près de leurs zones habituelles pour minimiser les déplacements. Cette séparation par classe de taille réduit également les risques de compétition et de blessures entre poissons de gabarits très différents.

Pourquoi les carpes reviennent toujours au même endroit

Un aspect fascinant de la reproduction des carpes est leur fidélité aux sites de fraie et la transmission de cette information. Les études ont démontré que les carpes retournent année après année sur les mêmes frayères, parfois sur des distances de plusieurs kilomètres depuis leurs zones hivernales.

Cette mémoire spatiale ne semble pas être uniquement génétique mais également apprise. Les jeunes carpes qui deviennent matures suivent les adultes expérimentés lors de leurs premières migrations, apprenant ainsi l'emplacement des zones favorables. Ce comportement d'apprentissage social, rare chez les poissons, témoigne de capacités relativement élaborées chez cette espèce.

La destruction ou la modification d'une frayère historique par des travaux peut donc avoir des conséquences durables sur le succès de la reproduction. Même si des zones alternatives existent, les carpes continueront pendant plusieurs années à retourner vers le site détruit avant d'adopter progressivement de nouveaux secteurs. Cette habitude souligne l'importance de préserver les frayères connues dans les projets de gestion des milieux aquatiques.

Comment se déroule la reproduction : un spectacle impressionnant

La fraie des carpes suit un rituel complexe qui mobilise toute l'énergie des poissons. Des comportements de parade à la fécondation des œufs, chaque étape répond à une nécessité biologique précise qui assure le succès de la reproduction.

Les comportements de parade pour stimuler les femelles

La fraie des carpes débute par une phase de regroupement où les poissons convergent progressivement vers les zones favorables. Ce rassemblement n'est pas silencieux mais ponctué de sauts spectaculaires hors de l'eau, appelés marsouinages, et de coups de queue violents à la surface. Ces manifestations bruyantes remplissent plusieurs fonctions :

- Signaler la présence de poissons matures,

- Stimuler la production d'hormones de façon collective,

- Et probablement éliminer les parasites externes avant l'accouplement.

Lorsqu'une femelle pleine d'œufs arrive sur la frayère, elle est rapidement repérée par plusieurs mâles qui se mettent à la suivre de près. S'ensuit alors une phase de poursuite durant laquelle les mâles se pressent contre les flancs de la femelle, la percutent avec leur tête ornée de boutons, et se frottent vigoureusement contre son ventre gonflé. Ces stimulations mécaniques répétées sont indispensables pour déclencher l'expulsion des œufs.

Les groupes comptent généralement une femelle pour 2 à 5 mâles, créant des petites unités mobiles qui circulent dans la zone de fraie en produisant des éclaboussures incessantes. La compétition entre mâles reste modérée, sans combats véritables, car la stratégie favorise la participation du maximum d'individus pour assurer une bonne fécondation des œufs. Cette organisation sociale transitoire contraste fortement avec le mode de vie habituel plus solitaire des carpes adultes.

La libération et la fécondation des œufs

Sous l'effet des stimulations mécaniques et d'un pic d'hormones, la femelle commence à libérer ses œufs par vagues successives. L'expulsion se fait par contractions abdominales, chaque vague libérant plusieurs dizaines de milliers d'œufs qui forment un nuage blanchâtre dans l'eau. Les œufs mesurent environ 1,5 millimètres de diamètre et sont translucides avec un aspect légèrement laiteux.

Simultanément, les mâles qui entourent la femelle libèrent leur semence, appelée laitance, qui se diffuse rapidement dans l'eau. Les spermatozoïdes de carpe restent actifs pendant environ 30 secondes dans l'eau douce, créant une fenêtre temporelle très courte pour la fécondation. C'est pour cette raison que la synchronisation entre la libération des œufs et du sperme est absolument cruciale.

La fécondation est externe, se produisant dans l'eau sans contact physique prolongé entre les poissons. Dès qu'un spermatozoïde pénètre dans un œuf, une réaction se produit en quelques secondes, durcissant la membrane et empêchant d'autres spermatozoïdes d'entrer. Les œufs fécondés prennent une teinte légèrement plus opaque et deviennent immédiatement collants, leur permettant d'adhérer au premier support végétal qu'ils touchent.

Le développement des œufs et l'éclosion

Une fois fixés sur leur support végétal, les œufs fécondés entament un développement embryonnaire dont la vitesse dépend directement de la température de l'eau. À 20 degrés, l'incubation dure environ 5 à 6 jours. À 25 degrés, elle peut se réduire à 3 jours. Cette dépendance à la température s'explique par l'accélération des processus biologiques avec la chaleur, phénomène général chez les animaux aquatiques.

Durant cette période, l'embryon se développe en utilisant les réserves contenues dans l'œuf. On peut observer à travers la membrane translucide la formation progressive des structures : d'abord les muscles, puis les organes sensoriels, enfin les nageoires et la pigmentation. Les œufs viables présentent un aspect clair et brillant tandis que ceux non fécondés ou morts blanchissent rapidement et se couvrent de champignons.

L'éclosion produit des larves minuscules de 5 à 6 millimètres qui restent attachées à leur support pendant 2 à 3 jours supplémentaires, le temps de consommer complètement leur sac vitellin. Ces larves, appelées alevins vésiculés, sont extrêmement vulnérables et dépendent encore entièrement de leurs réserves. Ce n'est qu'après avoir tout consommé qu'ils commencent à nager activement et à se nourrir de zooplancton microscopique, entamant ainsi leur vie autonome.

Pourquoi si peu d'œufs survivent

La production massive d'œufs par les carpes s'explique par un taux de mortalité extrêmement élevé dès les premiers stades de vie. Comprendre cette pression naturelle permet de saisir l'importance de la fraie dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Les œufs ont beaucoup de prédateurs

Malgré la production astronomique d'œufs par les femelles de carpes, le taux de survie jusqu'au stade adulte reste inférieur à 1%, illustrant la pression intense qui s'exerce dès les premiers stades de vie. La prédation sur les œufs est la première cause de mortalité, avec une multitude d'espèces aquatiques qui en font une ressource alimentaire saisonnière abondante.

Les poissons blancs comme les gardons, brèmes, rotengles et ablettes se concentrent sur les frayères pendant la reproduction pour consommer massivement les œufs fraîchement pondus. Les carpes elles mêmes mangent les œufs de leurs congénères dès qu'elles ont terminé leur propre reproduction. Sur les étangs surpeuplés où la nourriture est limitée, ce cannibalisme peut détruire plus de 80% des œufs pondus.

Les oiseaux aquatiques, notamment les canards, poules d'eau, foulques et hérons, exploitent également cette manne saisonnière. Ils fouillent méthodiquement les herbiers peu profonds, décollant les œufs pour les manger. Les écrevisses consomment également de grandes quantités d'œufs, particulièrement la nuit. Enfin, les champignons et bactéries aquatiques attaquent les œufs non viables, créant des foyers d'infection qui peuvent se propager aux œufs sains voisins.

Les alevins sont très vulnérables

Les alevins qui réussissent à éclore entrent dans une phase de vulnérabilité encore plus grande. Mesurant moins d'un centimètre et avec des capacités de nage limitées, ils sont des proies idéales pour une multitude de prédateurs aquatiques. Les larves d'insectes comme les dytiques, les notonectes et les larves de libellules sont des prédateurs redoutables capables de capturer des alevins de leur propre taille.

Les poissons carnassiers, perches, brochets, black bass et sandres, exercent une prédation intense sur les jeunes carpes. Une seule perche adulte peut consommer plusieurs centaines d'alevins par jour pendant l'été. Les brochets se positionnent stratégiquement près des frayères pour profiter de l'émergence massive de proies faciles. Cette pression est si forte qu'on estime que moins de 10% des alevins survivent au delà de leur premier mois.

Le premier hiver est un second obstacle majeur dans la survie des jeunes carpes. Les alevins nés tardivement n'ont pas le temps d'accumuler suffisamment de réserves lipidiques avant l'arrivée du froid. Lorsque la température chute en dessous de 8 degrés, leur métabolisme ralentit et ils cessent de manger pendant plusieurs mois. Les plus faibles, mal nourris ou parasités, ne survivent pas à cette période. On estime que 70 à 90% des alevins meurent lors de leur premier hiver.

Les stratégies de survie des carpes

Face à cette mortalité énorme, les carpes ont développé plusieurs stratégies adaptatives pour maximiser les chances que quelques descendants atteignent l'âge adulte. La première est bien sûr la production massive d'œufs. C'est la stratégie du nombre, parier sur la quantité plutôt que sur le soin apporté à chaque petit.

La synchronisation temporelle de la reproduction au sein d'une population est une seconde adaptation. Lorsque des millions d'œufs sont pondus en même temps sur quelques jours, les prédateurs sont saturés et ne peuvent physiquement pas tous les consommer. Cette saturation prédatrice augmente les chances de survie pour une fraction des œufs. C'est le même principe que les émergences massives observées chez certaines cigales.

La croissance rapide des jeunes qui survivent est une troisième stratégie. Les alevins de carpe qui trouvent des conditions alimentaires favorables peuvent atteindre 10 à 15 centimètres dès leur premier été, sortant ainsi de la gamme de taille accessible aux petits prédateurs. Cette croissance rapide nécessite une alimentation riche en protéines, ce qui explique que les jeunes carpes sont principalement carnivores, se nourrissant de zooplancton puis d'invertébrés aquatiques, avant d'adopter progressivement un régime omnivore à l'âge adulte.

Le rôle écologique de la fraie dans l'écosystème

La fraie des carpes ne se résume pas à un simple événement de reproduction. Elle joue un rôle structurant dans le fonctionnement des écosystèmes d'eaux douces en créant un pic de ressources alimentaires et en régulant naturellement les populations.

Un festin saisonnier pour beaucoup d'espèces

La fraie des carpes représente bien plus qu'un simple événement de reproduction, elle crée un apport énergétique considérable dans l'écosystème aquatique à une période clé du printemps. Les millions d'œufs et d'alevins produits deviennent une ressource alimentaire temporaire mais abondante pour de nombreuses espèces, créant un pic qui structure les dynamiques de population de tout le réseau écologique.

Les poissons blancs comme les gardons, ablettes et goujons profitent de cette manne pour reconstituer rapidement leurs réserves après l'hiver et préparer leur propre reproduction qui suit généralement celle des carpes. Les jeunes carnassiers de l'année, perches et brochets, synchronisent leur croissance avec la disponibilité des alevins de carpe qui sont une proie idéale par leur taille et leur abondance.

Les oiseaux aquatiques nicheurs ajustent leur calendrier de reproduction pour que l'éclosion de leurs propres poussins coïncide avec la période de fraie des poissons. Les canards colverts, sarcelles et grèbes élèvent leurs jeunes avec une alimentation initialement basée sur les œufs et alevins de cyprinidés. Cette synchronisation entre prédateurs et proies illustre les liens étroits qui structurent les communautés d'eaux douces.

Comment la nature régule les populations de carpes

La forte mortalité juvénile liée à la prédation est le principal mécanisme de régulation naturelle des populations de carpes. Dans un écosystème équilibré avec une diversité de prédateurs, seule une infime fraction des millions d'œufs pondus donnera des adultes, maintenant ainsi la population à un niveau compatible avec la capacité du milieu aquatique.

Les années où les conditions sont particulièrement favorables, réchauffement précoce, fraie synchronisée, absence de crues, le recrutement juvénile peut être exceptionnellement élevé. On parle alors de cohorte forte qui se traduira 2 à 3 ans plus tard par une augmentation notable du nombre de carpes de taille moyenne. Inversement, des conditions défavorables peuvent conduire à des échecs où quasiment aucun alevin ne survit, créant des trous générationnels dans la structure d'âge de la population.

Cette variabilité interannuelle du succès est en réalité une adaptation qui permet aux populations de s'ajuster aux fluctuations environnementales. Dans les plans d'eau où les carpes adultes ont peu de prédateurs et vivent longtemps, parfois plus de 50 ans, il n'est pas nécessaire que chaque année soit productive. Quelques années de recrutement fort tous les 5 à 10 ans suffisent à maintenir une population viable sur le long terme.

L'impact sur la végétation aquatique

L'activité frénétique des carpes sur les frayères a également des conséquences directes sur la végétation aquatique. Les frottements répétés contre les plantes, les mouvements brusques et les coups de queue arrachent une partie de la végétation, créant des zones temporairement dégradées. Cette perturbation mécanique peut sembler négative mais elle joue en réalité un rôle dans la dynamique des herbiers.

La fragmentation des plantes aquatiques lors de la fraie produit des boutures qui dérivent et peuvent coloniser de nouvelles zones, participant ainsi à la dispersion des espèces. Les zones brièvement dégagées se recolonisent rapidement avec potentiellement une composition floristique légèrement différente, augmentant la diversité végétale à l'échelle du plan d'eau. Ce type de perturbation est reconnu comme favorable au maintien de la biodiversité.

Les œufs et alevins morts qui se décomposent sur les frayères libèrent des nutriments, phosphore et azote principalement, qui fertilisent localement le milieu. Cette libération de nutriments stimule la croissance du phytoplancton et des plantes aquatiques dans les semaines suivant la reproduction. On observe d'ailleurs souvent un verdissement prononcé des zones de fraie en juin juillet, traduisant cette fertilisation temporaire qui profite à toute la chaîne alimentaire.

Observer la fraie en respectant les carpes

Observer la fraie des carpes offre un spectacle naturel exceptionnel et une opportunité d'apprentissage unique. Cette observation nécessite cependant une approche respectueuse qui minimise les perturbations sur ce moment crucial pour les poissons.

Les signes qui annoncent la fraie

Pour observer la fraie des carpes dans de bonnes conditions, il faut d'abord apprendre à reconnaître les signes annonciateurs qui indiquent que le phénomène approche. Le premier indicateur est bien sûr la température de l'eau. Équipe toi d'un simple thermomètre et mesure régulièrement la température en surface dans différentes zones de ton plan d'eau à partir d'avril. Dès que tu observes une stabilisation entre 16 et 18 degrés pendant plusieurs jours, prépare toi car la reproduction peut se déclencher dans la semaine qui suit.

Les changements de comportement des carpes sont le second indicateur. Quelques jours avant la fraie, les poissons commencent à se regrouper près des zones peu profondes avec de la végétation. Leur activité de surface augmente avec des marsouinages de plus en plus fréquents, surtout en fin d'après midi et en soirée. Les mâles se montrent plus agressifs entre eux et suivent de près les femelles dont le ventre gonflé devient visible quand elles passent en surface.

Le meilleur moment pour observer la fraie active se situe généralement tôt le matin, entre 6h et 10h, lorsque la lumière augmente et que l'eau commence à se réchauffer. Les carpes sont alors dans leur phase de frénésie maximale. Positionne toi discrètement en retrait de la frayère, idéalement caché derrière la végétation ou dans un poste d'observation en hauteur. Équipe toi de jumelles ou d'un appareil photo avec un téléobjectif pour ne pas avoir à t'approcher et déranger les poissons.

Photographier et filmer pour partager tes observations

La photographie et la vidéo de la fraie des carpes présentent un intérêt scientifique réel au delà du simple plaisir. Les observations et images documentées permettent aux chercheurs et gestionnaires de milieux aquatiques de suivre l'évolution des populations, d'identifier les frayères actives, et de détecter d'éventuelles perturbations ou décalages temporels liés au changement climatique.

Lorsque tu filmes une session de fraie, note précisément la date, l'heure, le lieu exact, la température de l'eau mesurée, et estime si possible le nombre de poissons impliqués. Ces métadonnées transforment une simple vidéo en donnée scientifique exploitable. Certaines associations et fédérations de pêche collectent ce type d'observations dans des bases de données. N'hésite pas à partager tes observations avec ces structures.

La technique pour obtenir de belles images sous marines de la fraie nécessite une eau relativement claire et de la patience. Équipe toi d'un caisson étanche pour smartphone ou d'une caméra d'action type GoPro que tu peux placer discrètement près de la frayère, fixée à un piquet ou à la végétation. Laisse le dispositif en place et éloigne toi. Les carpes reviendront frayer devant l'objectif après quelques minutes. Cette approche non intrusive produit les images les plus naturelles et les plus spectaculaires.

Respecter ce moment crucial pour les carpes

Observer la fraie implique une responsabilité éthique envers les carpes et l'écosystème. Ces poissons sont dans un moment de vulnérabilité extrême, entièrement focalisés sur la reproduction et ayant temporairement abandonné leur prudence habituelle. Il est donc impératif d'adopter une approche d'observation qui ne perturbe pas ce moment crucial pour la survie de l'espèce.

Évite absolument de pénétrer dans les zones de fraie active. Ta présence physique dans l'eau, même pour quelques minutes, peut faire fuir les carpes et interrompre la reproduction. Les femelles perturbées peuvent retenir leurs œufs, ce qui compromet leur capacité à se reproduire et peut même devenir mortel. Reste toujours en retrait sur la berge, observe avec des optiques et laisse faire la nature.

Si tu pratiques la pêche, il est fortement recommandé de ne pas pêcher directement sur les frayères actives ou à proximité pendant la période de reproduction. D'une part, les carpes en pleine fraie ne s'alimentent pas et ne mordront donc pas aux appâts. D'autre part, le risque de capturer accidentellement une femelle pleine d'œufs et de compromettre sa reproduction est réel. La capture d'un poisson affaibli par l'effort, son combat au bout de la ligne et sa manipulation peuvent avoir des conséquences graves voire mortelles.

Gérer les populations de carpes durablement

La gestion durable des populations de carpes passe nécessairement par la préservation des frayères et le suivi du succès de reproduction. Les gestionnaires de milieux aquatiques disposent de plusieurs outils pour favoriser la reproduction naturelle et maintenir des populations équilibrées.

Pourquoi il faut préserver les frayères naturelles

La conservation des frayères naturelles est un enjeu majeur pour la gestion durable des populations de carpes dans les eaux douces. Ces zones peu profondes et végétalisées sont malheureusement souvent les premières menacées par les travaux comme les curages, les rectifications de berges, les remblaiements ou les constructions de pontons et infrastructures.

Lorsqu'une frayère historique est détruite, la population de carpes qui l'utilisait subit un stress important. Même si des zones alternatives existent sur le plan d'eau, la fidélité au site et l'habitude font que les poissons continueront à retourner vers l'emplacement détruit pendant plusieurs années avant d'adopter progressivement de nouveaux secteurs. Cette période de transition peut se traduire par plusieurs années consécutives d'échec de reproduction.

Les gestionnaires de milieux aquatiques, fédérations de pêche, associations de protection de la nature et collectivités doivent donc identifier et cartographier les frayères actives pour les intégrer dans les plans de gestion et les protéger. Des suivis réguliers permettent de vérifier que ces zones restent fonctionnelles et de détecter d'éventuelles dégradations nécessitant des interventions de restauration.

Créer des frayères artificielles

Sur les plans d'eau artificiels comme les gravières, les lacs de barrage ou les bassins d'ornement où les zones naturellement favorables à la reproduction sont rares ou absentes, il est possible de créer des frayères artificielles pour favoriser le recrutement naturel des carpes. Ces aménagements consistent à recréer les conditions physiques et biologiques nécessaires à une reproduction réussie.

La technique la plus simple consiste à créer des hauts fonds végétalisés dans des zones ensoleillées. On peut remblayer partiellement certains secteurs pour ramener la profondeur à 50 80 centimètres, puis planter des espèces aquatiques adaptées comme les potamots, les myriophylles ou installer des fagots de branches de saule. Ces supports végétaux permettront aux œufs d'adhérer et aux alevins de trouver refuge.

Des structures flottantes végétalisées, sortes de radeaux portant des plantes aquatiques, peuvent également être installées. Ces dispositifs innovants offrent l'avantage de s'adapter automatiquement aux variations du niveau d'eau et peuvent être déplacés si nécessaire. Certains gestionnaires installent également des kakabans, ces supports textiles d'origine japonaise spécialement conçus pour recueillir les œufs de cyprinidés, qui peuvent être retirés après la fraie pour protéger les œufs des prédateurs dans des bassins d'élevage.

Suivre le succès de la reproduction

Évaluer le succès de reproduction des carpes d'une année à l'autre est un indicateur précieux de la santé globale d'un milieu aquatique. Plusieurs méthodes scientifiques permettent de quantifier le recrutement juvénile, c'est à dire le nombre de jeunes carpes qui survivent jusqu'à un an et intègrent effectivement la population adulte.

Les pêches électriques d'inventaire réalisées en fin d'été permettent de capturer et dénombrer les alevins de l'année dans différents secteurs du plan d'eau. En comparant les effectifs d'alevins entre années, on peut identifier les années de forte ou faible reproduction et chercher à relier ces variations avec des paramètres comme la température printanière, la pluviométrie ou les niveaux d'eau. Ces suivis à long terme sont essentiels pour comprendre la dynamique des populations.

L'analyse de la structure par classes d'âge lors des pêches de gestion fournit également des informations sur le succès passé. En déterminant l'âge des carpes capturées par l'étude de la croissance des écailles, on peut reconstituer l'historique des cohortes et identifier les années de recrutement fort ou faible. Ces données permettent d'ajuster les stratégies de gestion, empoissonnements complémentaires, modifications d'habitats, régulation de la prédation, pour maintenir des populations équilibrées.

Utiliser tes connaissances pour mieux pêcher

La connaissance approfondie du cycle de reproduction des carpes te permet d'adapter ton approche de pêche en fonction des différentes phases biologiques. Cette compréhension enrichit ta pratique et te rend plus efficace tout en étant plus respectueux.

Profiter des périodes où les carpes se gavent

La compréhension du cycle de reproduction des carpes te permet d'anticiper les périodes où leur activité alimentaire sera maximale. L'avant fraie, ces 7 à 10 jours précédant la reproduction, est une fenêtre exceptionnelle où les carpes entrent en mode gavage intensif pour constituer les réserves énergétiques nécessaires à la reproduction.

Durant cette phase, les poissons acceptent quasiment tous les appâts présentés correctement car leur besoin en protéines et en énergie est énorme. Les femelles doivent préparer la production de millions d'œufs, les mâles doivent assurer leur capacité à poursuivre et stimuler les femelles pendant des heures. Ce besoin nutritionnel crée des conditions de pêche optimales si tu sais les identifier et les exploiter avec des appâts adaptés.

L'après fraie offre une seconde période d'or, parfois même meilleure que l'avant reproduction. Les carpes ont brûlé une quantité énorme d'énergie pendant la fraie, les femelles ont perdu 1 à 2 kilos d'œufs et leur système digestif libéré peut à nouveau accueillir de grandes quantités de nourriture. Cette fringale dure plusieurs semaines et correspond à une fenêtre d'opportunité fantastique pour réaliser des sessions mémorables avec nos packs premium Magnifixcarp comme le pack Liver+ ou le pack Krill+ qui apportent exactement les nutriments que les poissons recherchent.

Pêcher sur les zones de passage plutôt que sur les frayères

Ta connaissance des frayères et des déplacements des carpes te permet de positionner stratégiquement tes lignes sur les zones de transit plutôt que sur les frayères elles mêmes. Les carpes qui se dirigent vers les zones de reproduction ou qui en repartent après avoir frayé passent obligatoirement par certains couloirs où elles peuvent encore manger.

Repère les frayères de ton plan d'eau en observant où se concentrent les poissons pendant la période de reproduction. Une fois ces zones identifiées, positionne tes cannes en amont à 50 / 100 mètres, sur le trajet probable des carpes qui migrent depuis leurs zones hivernales. Ces secteurs de transit voient passer un flux important de poissons pendant toute la durée de la période de fraie, maximisant tes chances de touche.

Les zones situées juste après les frayères sont également stratégiques car les carpes qui ont terminé leur reproduction et repartent vers leurs territoires habituels passent par là. Ces poissons affamés profitent de toute opportunité alimentaire qu'ils rencontrent. Un amorçage bien placé peut intercepter ces poissons en mouvement et déclencher des touches sur des carpes en pleine forme.

Observer et adapter ta stratégie

Plutôt que de pêcher sans réfléchir selon un calendrier fixe, utilise tes observations pour adapter ta stratégie en temps réel. Investis du temps au bord de l'eau pour observer les comportements des carpes, mesurer régulièrement la température, identifier les signes de la fraie et ajuster ton approche en conséquence.

Lorsque tu constates que la reproduction bat son plein avec des carpes qui marsouinent intensément sur les frayères, c'est le signal pour lever tes lignes et profiter de cette période pour entretenir ton matériel, préparer tes appâts maison, explorer de nouveaux secteurs ou simplement observer et photographier ce spectacle naturel exceptionnel. Cette patience sera largement récompensée quelques jours plus tard lorsque les poissons affamés se remettront à manger.

Tiens un carnet d'observations où tu notes chaque année les dates de début et fin de fraie, les conditions météo associées, les températures relevées et l'intensité de l'activité observée. Sur plusieurs années, ces données te permettront d'identifier des schémas récurrents propres à ton plan d'eau et d'anticiper de plus en plus précisément les meilleures fenêtres de pêche. Cette approche respectueuse du cycle biologique des carpes fera de toi un meilleur pêcheur et un meilleur observateur de la nature.

Deviens un acteur de la préservation

Tu viens de découvrir les secrets de la fraie carpe, ce phénomène naturel spectaculaire qui assure la survie de l'espèce dans nos eaux douces. Tu comprends maintenant ce qui déclenche la reproduction, le rôle de la température et des frayères, la complexité du développement des œufs, et surtout l'importance de cette période dans l'équilibre des milieux aquatiques.

Cette connaissance transforme ton regard sur les carpes et enrichit tes sorties au bord de l'eau. Tu n'es plus un simple pêcheur mais un observateur naturaliste capable de lire les signes de la nature et d'adapter ton comportement en conséquence. Tu sais désormais identifier les périodes critiques où le respect des poissons doit primer, et les fenêtres où tu peux pêcher efficacement en exploitant ta compréhension du cycle biologique.

Avec ces nouvelles compétences, tu deviens également un acteur de la préservation. En partageant tes observations avec les gestionnaires de milieux aquatiques, en respectant les frayères, en sensibilisant d'autres pêcheurs à l'importance de cette période, tu contribues concrètement à la conservation des populations de carpes pour les générations futures.

Chez Magnifixcarp, nous sommes convaincus que la passion de la pêche et le respect de la nature vont de pair. C'est pourquoi nous avons développé des gammes d'appâts premium qui répondent aux besoins nutritionnels des carpes tout en respectant leur santé et leur environnement. Nos packs Liver+, Krill+, Nutz+ et Milky+ sont formulés avec des ingrédients de haute qualité, une digestibilité optimale et sans additifs nocifs.

Prêt à mettre en pratique tes nouvelles connaissances lors de tes prochaines sessions ? Équipe toi de tes appâts premium conçus pour les périodes clés du cycle de reproduction et vis des moments inoubliables au bord de l'eau. La nature t'attend, armé de compréhension et de respect, tu es prêt à vivre pleinement ta passion. Découvre notre gamme complète d'appâts Magnifixcarp et rejoins la communauté des carpistes naturalistes qui font la différence.