Carpe commune : tout savoir sur ce poisson d'eau douce exceptionnel

Publié le 18 octobre 2025 par Guillaume Desesquelles

Tu te demandes pourquoi certaines carpes communes atteignent des poids records alors que d'autres restent petites ? Comment reconnaître à coup sûr une carpe sauvage d'une carpe miroir ? Et surtout, quels sont les secrets de la biologie de ce poisson fascinant qui peuple nos eaux depuis des millénaires ?

Chez Magnifixcarp, nous avons plus de 25 ans d'expérience et d'observation sur les plans d'eau français et européens. Nous connaissons parfaitement ce cyprinidé emblématique qui fait battre le cœur de millions de passionnés à travers le monde. Nous allons te transmettre toutes les connaissances essentielles pour comprendre et reconnaître la carpe commune.

La carpe commune (Cyprinus carpio) est un poisson d'eau douce de la famille des cyprinidés, originaire d'Asie et d'Europe de l'Est. Reconnaissable à son corps massif entièrement recouvert d'écailles régulières et à ses quatre barbillons tactiles, elle peut atteindre 1 mètre de longueur et dépasser 40 kilos. Ce poisson omnivore benthivore fréquente les eaux calmes et riches en végétation des étangs, lacs et rivières lentes.

Dans cet article complet, tu vas découvrir tout ce qui fait la spécificité de la carpe commune. De sa morphologie unique à son comportement alimentaire, de son cycle de reproduction aux secrets de son adaptation remarquable, nous allons explorer chaque aspect biologique de ce poisson légendaire.

À la fin de ta lecture, tu sauras identifier une carpe commune les yeux fermés, tu connaîtras ses habitats préférés selon les saisons et tu comprendras son rôle dans l'écosystème aquatique. Tu auras toutes les connaissances pour apprécier pleinement ce cyprinidé fascinant et comprendre son importance dans nos eaux douces. Prêt à plonger dans l'univers de la reine de nos étangs ? Alors installe-toi confortablement et découvre tous les secrets biologiques de la carpe commune.

⭐️ Découvre la sélection d'appâts Magnifixcarp

Origines et caractéristiques de la carpe commune

Remonte aux sources asiatiques de ce poisson légendaire introduit en Europe par les Romains, explore sa morphologie distinctive avec son corps massif entièrement écaillé et ses quatre barbillons sensitifs, et découvre ce qui différencie précisément la forme sauvage des variétés domestiques

Des origines asiatiques à la conquête européenne

La carpe commune trouve ses racines en Asie occidentale, plus précisément dans les bassins du Danube, de la mer Noire, de la mer Caspienne et de la mer d'Aral. Ce sont les Romains qui l'ont introduite en Europe occidentale il y a plus de 2000 ans, reconnaissant rapidement ses qualités exceptionnelles pour l'élevage et la consommation. Les textes historiques mentionnent que le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand ordonnait déjà vers l'an 500 le ravitaillement en carpes pour sa table royale.

Au Moyen Âge, les moines ont joué un rôle déterminant dans le développement de la carpiculture. Charlemagne lui-même exigeait la construction d'étangs de pisciculture sur les terres de tous ses fonctionnaires. Cette période marque le début de la domestication et de la sélection de différentes souches. Les étangs monastiques servaient à la fois de réserves alimentaires pendant le carême et de sources de revenus pour les abbayes.

Cette distribution mondiale fait de Cyprinus carpio l'un des poissons d'eau douce les plus répandus sur la planète. Elle s'est parfaitement adaptée à une grande diversité de climats et de milieux aquatiques, démontrant une capacité d'adaptation remarquable. Seules les régions les plus froides comme l'Islande et le nord de la Scandinavie restent exempts de sa présence car les températures ne permettent pas sa reproduction.

Morphologie distinctive et anatomie fascinante

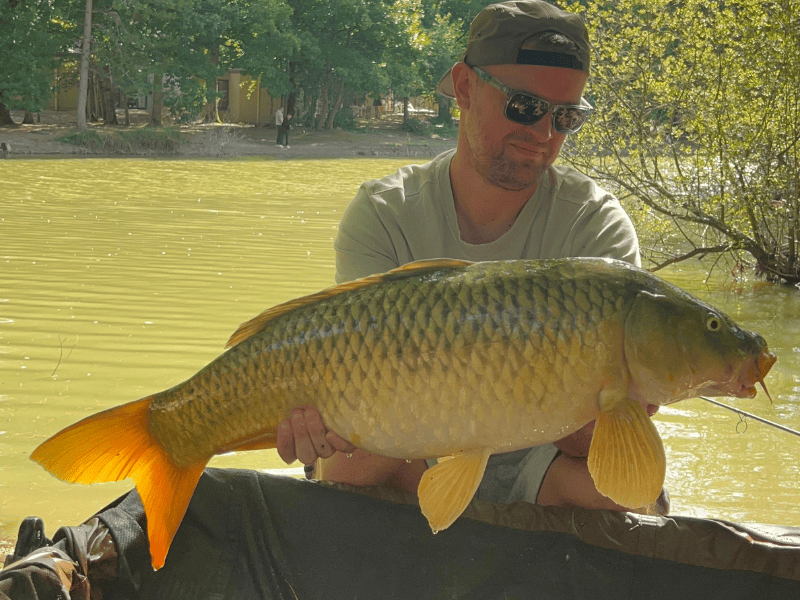

La carpe commune se reconnaît immédiatement à son corps massif, allongé et légèrement comprimé latéralement. Sa caractéristique la plus distinctive est sa couverture complète de grandes écailles épaisses et régulières, disposées en rangées bien visibles sur tout le corps. Ces écailles solidement implantées protègent efficacement le poisson contre les prédateurs et les blessures, formant une véritable armure naturelle.

Sa tête est conique et massive, avec une bouche protractile entourée de lèvres épaisses. Les quatre barbillons constituent son signe distinctif absolu. Tu trouveras deux longs barbillons et deux courts, tous situés au niveau de la mâchoire supérieure. Ces organes sensitifs ultra-performants lui permettent de détecter la nourriture dans les fonds vaseux, même dans une eau trouble où la vision ne sert à rien. Ils fonctionnent comme des détecteurs chimiques capables de repérer les molécules odorantes à distance.

La coloration varie du brun verdâtre sur le dos au doré sur les flancs, avec un ventre blanc crème. Les nageoires présentent des reflets rouge-orangé caractéristiques. La nageoire dorsale est particulièrement longue avec 17 à 22 rayons ramifiés et munie d'un rayon osseux dentelé qui constitue une défense efficace contre les prédateurs. Cette anatomie puissante témoigne de millions d'années d'évolution.

Taille, poids et records impressionnants

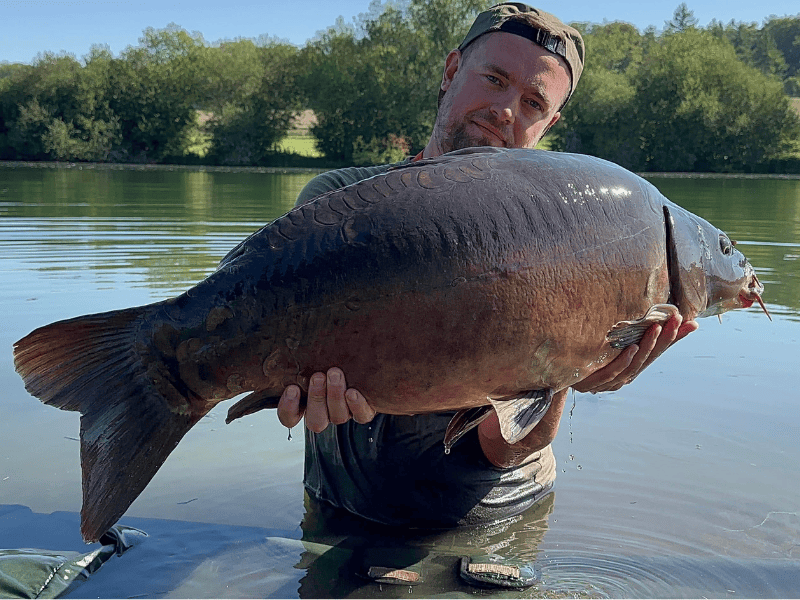

La taille moyenne d'une carpe commune adulte se situe entre 50 et 70 centimètres pour un poids de 8 à 12 kilos. Mais ce poisson peut atteindre des dimensions spectaculaires dans des conditions optimales. Les spécimens de 1 mètre sont relativement fréquents sur les meilleurs plans d'eau français, et les individus dépassant 30 kilos ne sont plus exceptionnels.

Le record du monde officiel de carpe commune entièrement écaillée dépasse les 44 kilos. En France, plusieurs poissons dépassant les 35 kilos ont été observés sur le domaine public, certains atteignant même la barre mythique des 40 kilos. Sur le domaine privé, les records sont encore plus impressionnants avec des carpes communes approchant les 45 kilos dans certains plans d'eau ultra riches en nourriture naturelle.

La croissance dépend énormément de la température de l'eau, de la disponibilité en nourriture et de la densité de population dans le plan d'eau. Une carpe commune peut vivre entre 15 et 25 ans en moyenne, mais certains spécimens exceptionnels atteignent 40 à 70 ans dans des conditions protégées. Cette longévité exceptionnelle lui laisse tout le temps nécessaire pour devenir un véritable géant aquatique.

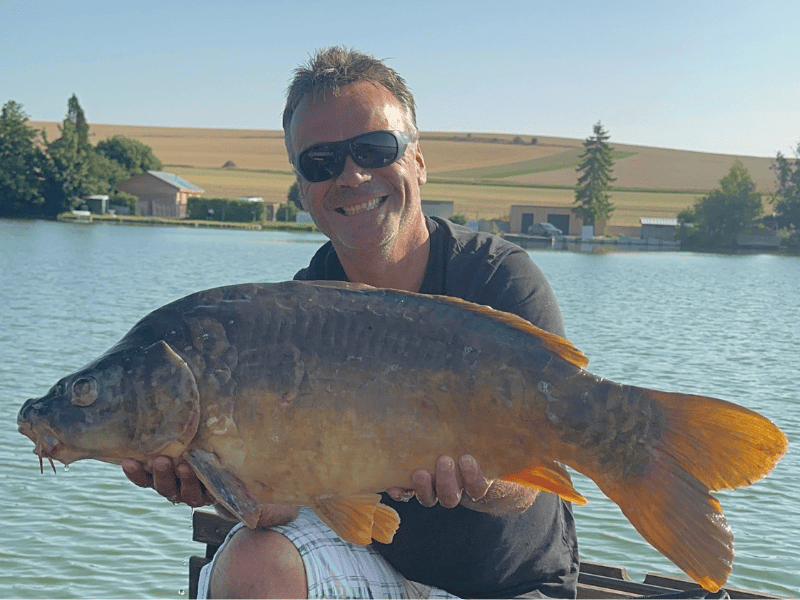

Différences avec la carpe miroir et la carpe cuir

Beaucoup confondent encore la carpe commune avec ses cousines domestiques. La carpe miroir possède seulement quelques grosses écailles irrégulières disposées principalement le long de la ligne latérale et près des nageoires. Le reste de son corps est nu, ce qui lui donne un aspect très différent. La carpe cuir, quant à elle, ne possède pratiquement aucune écaille et présente une peau lisse et épaisse d'apparence coriace.

Ces différences ne sont pas anodines. La carpe commune représente la forme sauvage originelle de l'espèce, celle qui existe depuis des millénaires dans la nature. Les carpes miroir et cuir sont des mutations apparues en élevage et sélectionnées par l'homme pour faciliter la préparation culinaire. Aujourd'hui, ces formes domestiques sont paradoxalement plus répandues que la carpe sauvage dans nos plans d'eau suite aux empoissonnements massifs du 20ème siècle.

La carpe koï constitue un cas à part. Cette sous-espèce ornementale issue d'élevages japonais se distingue par ses couleurs vives et bariolées. Bien qu'appartenant à la même espèce Cyprinus carpio, la koï a été sélectionnée depuis des siècles uniquement pour son esthétique et non pour la consommation. Certains spécimens de koï atteignent des valeurs marchandes astronomiques pouvant dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Habitat et comportement de la carpe commune

Comprends où elle vit dans les étangs, lacs et rivières lentes, découvre son régime alimentaire omnivore qui mélange invertébrés et végétaux, et explore ses habitudes photophobes qui la rendent plus active au crépuscule et pendant la nuit selon les saisons

Milieux aquatiques préférés

La carpe affectionne particulièrement les eaux calmes et riches. Tu la trouveras en priorité dans les étangs, les lacs, les gravières et les bras morts de rivières où le courant reste faible. Elle fréquente ce qu'on appelle la zone à brème, caractérisée par des eaux plutôt chaudes, peu profondes et bien pourvues en végétation aquatique. Cette zone correspond généralement aux secteurs situés entre 1 et 5 mètres de profondeur.

Les fonds vaseux constituent son terrain de prédilection. En fouillant la vase avec sa bouche protractile et ses barbillons sensitifs, elle détecte facilement les vers, larves, mollusques et crustacés enfouis dans le sédiment. Elle apprécie aussi les zones encombrées d'herbiers, de branches immergées et de nénuphars qui lui offrent à la fois nourriture abondante et protection contre les prédateurs comme le brochet, le silure et les oiseaux piscivores.

Dans les rivières et canaux, elle privilégie les secteurs à courant lent ou nul. Les confluences, les élargissements, les zones portuaires et les fosses profondes concentrent généralement les populations de carpes communes. Ces poissons grégaires vivent en bancs plus ou moins denses selon leur taille. Les gros spécimens évoluent souvent en petits groupes de quelques individus seulement, tandis que les jeunes forment des bancs pouvant compter plusieurs dizaines de poissons.

Régime alimentaire omnivore et opportuniste

La carpe commune possède un régime alimentaire d'une diversité impressionnante. Ce poisson omnivore se nourrit aussi bien d'aliments d'origine animale que végétale, adaptant son menu selon les disponibilités et les saisons. Cette polyvalence alimentaire explique en grande partie son succès évolutif et sa capacité à coloniser des milieux très variés, des eaux tropicales aux eaux tempérées froides.

Son menu animal comprend principalement des invertébrés benthiques comme :

- Les larves d'insectes,

- Les vers oligochètes,

- Les mollusques,

- Les crustacés...

Les écrevisses constituent un mets de choix qu'elle consomme avec avidité quand elles sont présentes. Elle n'hésite pas non plus à s'attaquer aux œufs de poissons pendant les périodes de reproduction, ni même à gober occasionnellement les alevins et petits poissons blancs qui passent à sa portée.

Côté végétal, elle consomme :

- Les débris de plantes aquatiques,

- Des algues,

- Des graines tombées...

Le blé, le maïs, les noix et autres céréales l'attirent particulièrement par leur teneur en amidon et leur valeur nutritive. L'hiver, son activité alimentaire diminue fortement entre décembre et février quand l'eau descend sous les 8 degrés, son métabolisme ralentissant considérablement pour économiser ses réserves énergétiques.

Comportement photophobe et rythme circadien

La carpe commune présente un comportement photophobe marqué, ce qui signifie qu'elle préfère les zones ombragées et évite la lumière directe du soleil. Comme la tanche qui partage son habitat, elle recherche les secteurs sombres sous les arbres, dans les herbiers denses ou près des structures immergées qui créent de l'ombre. Ce comportement lui permet de réduire sa visibilité face aux prédateurs aériens comme le héron et le cormoran.

Son activité alimentaire atteint son maximum au crépuscule et pendant la nuit. C'est à ces moments que les carpes sortent de leurs refuges diurnes pour patrouiller activement sur les zones de nourrissage. Ce rythme circadien s'explique par la baisse de la luminosité qui réduit le risque de prédation et par l'activité accrue des invertébrés nocturnes dont elle se nourrit.

L'hiver, la carpe commune s'engourdit partiellement et ralentit son métabolisme. Elle est capable de s'enfouir dans la vase pour passer les périodes les plus froides, bien qu'elle reste active de manière sporadique, surtout la nuit. Cette capacité d'hibernation partielle lui permet de survivre dans des eaux qui descendent à 4 degrés sans s'alimenter pendant plusieurs semaines. Elle vit alors sur ses réserves de graisse accumulées pendant l'automne.

Capacité d'adaptation remarquable

Les capacités d'adaptation de Cyprinus carpio sont tout simplement fascinantes. Ce poisson peut modifier rapidement son comportement alimentaire, ses zones de repos et ses circuits de déplacement en fonction des changements environnementaux. Cette plasticité comportementale en fait une espèce extrêmement résistante capable de coloniser des milieux très divers.

Sa morphologie elle-même s'adapte à son environnement. Les carpes vivant en eau rapide développent des nageoires caudales, pectorales et pelviennes plus puissantes que celles évoluant en eau stagnante. Cette adaptation physique leur permet de lutter efficacement contre le courant sans épuiser leurs réserves énergétiques. On observe aussi des différences de forme du corps, les carpes de rivière étant généralement plus élancées que celles d'étang.

La carpe commune possède aussi une excellente ouïe grâce à l'appareil de Weber, un système de quatre osselets qui amplifient les vibrations sonores entre la vessie natatoire et l'oreille interne. Cette audition fine lui permet de détecter les vibrations dans l'eau et les sons à basse fréquence. Elle perçoit également les variations de pression et les mouvements dans son environnement grâce à sa ligne latérale, un organe sensoriel extrêmement sensible.

Reproduction et cycle de vie

Découvre le cycle reproductif fascinant de ce cyprinidé avec la période de frai entre mai et juillet, explore les conditions nécessaires à la reproduction dans les herbiers peu profonds, et comprends toutes les étapes du développement depuis l'alevin jusqu'au spécimen qui peut vivre plus de 70 ans

La période de frai et les conditions nécessaires

La reproduction de la carpe commune intervient entre mai et juillet selon les régions et les conditions climatiques. Le déclencheur principal reste la température de l'eau qui doit atteindre au minimum 17 à 18 degrés pour stimuler le rassemblement des géniteurs. Quand la température monte vers 20 degrés, le frai devient imminent et les carpes se dirigent vers les zones de ponte dans un comportement migratoire instinctif.

Les zones frayères idéales sont les eaux peu profondes riches en végétation aquatique. Les prairies inondées constituent l'habitat de reproduction parfait quand elles sont accessibles. Les herbiers denses de potamots, de myriophylles ou de roseaux immergés offrent un support parfait pour les œufs adhésifs. L'aube représente le moment privilégié où le frai se déroule dans un ballet aquatique spectaculaire accompagné de sauts et d'éclaboussures.

Une femelle mature produit une quantité phénoménale d'œufs. Compte environ 100 000 œufs par kilo de poids vif de la femelle, ce qui signifie qu'une carpe de 15 kilos peut pondre jusqu'à 1,5 million d'œufs lors d'une seule saison. Ces œufs jaunâtres et adhésifs se collent sur la végétation où ils vont incuber pendant 3 à 8 jours selon la température de l'eau. Le taux de survie naturel reste faible, environ 1% seulement des œufs donnent des adultes.

Maturité sexuelle et croissance des jeunes

La maturité sexuelle intervient relativement tôt chez la carpe commune. Les mâles deviennent capables de se reproduire dès l'âge de 2 à 3 ans, tandis que les femelles atteignent leur maturité vers 3 à 4 ans. Cette précocité reproductive assure un renouvellement rapide des populations dans les milieux favorables, compensant la forte mortalité juvénile due aux prédateurs et aux conditions environnementales difficiles.

Les alevins portent différents noms selon leur stade de développement :

- Les feuilles ou seilles désignent les jeunes de l'année ayant vu leur premier été, mesurant environ 10 centimètres pour 20 grammes.

- Les nourrains ou pénards ont vu deux étés et atteignent des tailles plus conséquentes, généralement entre 15 et 25 centimètres.

- Les carpeaux ou carpillons pèsent environ 1 kilo et ont vu trois étés, mesurant alors 30 à 40 centimètres.

La croissance des jeunes carpes dépend énormément de la richesse du milieu et de la densité de population. Dans un étang bien pourvu en nourriture naturelle avec peu de compétition, les jeunes peuvent gagner plusieurs kilos par an pendant leurs premières années. Cette croissance ralentit progressivement avec l'âge, mais ne s'arrête jamais complètement tant que le poisson vit. Les carpes de plus de 20 ans continuent de grossir lentement.

Longévité exceptionnelle et vieillissement

La carpe commune figure parmi les poissons d'eau douce les plus longévifs d'Europe. Sa durée de vie moyenne se situe entre 15 et 25 ans dans des conditions naturelles normales. Mais dans des environnements protégés comme certains étangs privés, parcs de châteaux ou jardins japonais, des spécimens peuvent atteindre 40, 50 voire 70 ans selon les sources historiques et les témoignages.

Cette longévité exceptionnelle soulève des questions fascinantes sur l'âge réel des très grosses carpes observées aujourd'hui. Une carpe de 40 kilos a probablement vécu plusieurs décennies dans son plan d'eau, traversant les saisons et accumulant une expérience considérable de son environnement. Ces vieux spécimens développent une connaissance approfondie de leur territoire et des cycles naturels de leur habitat.

Le vieillissement se manifeste par des modifications morphologiques progressives. Les vieilles carpes développent un dos de plus en plus bossu et un ventre flasque caractéristique. Leur tête devient proportionnellement plus massive et leur corps prend une apparence plus trapue. Ces signes permettent aux observateurs expérimentés d'évaluer approximativement l'âge d'un poisson. L'écaillure peut aussi présenter des marques d'usure et des cicatrices témoignant du parcours de vie du poisson.

⭐️ Découvre la sélection d'appâts Magnifixcarp

Comprendre son rôle dans l'écosystème

Découvre l'impact écologique de ce poisson fouilleur qui modifie la turbidité de l'eau et la végétation aquatique, comprends pourquoi elle est considérée comme espèce invasive en Australie mais naturalisée en Europe, et explore sa capacité de bioaccumulation qui en fait un indicateur de la qualité des milieux aquatiques

Un poisson fouilleur qui modifie son milieu

La carpe commune joue un rôle écologique important mais controversé dans les écosystèmes aquatiques. Son comportement de poisson fouilleur des fonds provoque une remise en suspension constante des sédiments. En retournant la vase avec sa bouche pour chercher sa nourriture, elle augmente significativement la turbidité de l'eau, limitant ainsi la pénétration de la lumière nécessaire à la photosynthèse des plantes aquatiques submergées.

Cette action mécanique sur les fonds contribue aussi à libérer dans l'eau des nutriments comme le phosphore, l'azote et le carbone normalement piégés dans les sédiments. Cette remobilisation des nutriments peut favoriser la prolifération d'algues et contribuer aux phénomènes d'eutrophisation dans les plans d'eau déjà riches en matières organiques. La carpe participe ainsi à des boucles de rétroaction qui peuvent modifier durablement la qualité de l'eau.

En déracinant la végétation aquatique, la carpe commune peut modifier profondément la structure des habitats sous-marins. Dans certains plans d'eau où sa densité est trop élevée, elle peut éliminer complètement les herbiers, privant ainsi les autres espèces de poissons de leurs zones de reproduction et d'alimentation. Cet impact négatif justifie une gestion raisonnée des populations de carpes par les gestionnaires de plans d'eau.

Espèce invasive ou naturalisée selon les régions

Le statut de la carpe commune varie considérablement selon les régions du monde. En Europe, où elle a été introduite il y a plus de 2000 ans, elle est considérée comme une espèce naturalisée faisant partie intégrante de la faune piscicole. Sa présence ancienne et sa gestion traditionnelle en font un patrimoine culturel et gastronomique reconnu dans de nombreux pays comme la France, l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque.

En Australie, la situation diffère radicalement. Introduite en 1859, la carpe commune est devenue une espèce invasive majeure qui représente 80 à 90% de la biomasse piscicole dans certains bassins comme le Murray-Darling. Son impact sur les espèces indigènes est jugé catastrophique. Les autorités australiennes ont même envisagé en 2016 d'introduire un virus spécifique pour réduire drastiquement les populations de carpes, projet baptisé Carpageddon.

En Amérique du Nord, où elle fut introduite au 19ème siècle, la carpe commune est également considérée comme nuisible dans de nombreux États. Les gestionnaires de plans d'eau cherchent à limiter sa propagation pour protéger les écosystèmes locaux et les espèces natives. Cette perception négative contraste fortement avec l'image positive qu'elle conserve en Europe où elle reste un poisson emblématique du patrimoine aquatique.

Bioaccumulation et indicateur environnemental

La carpe commune fait partie des poissons reconnus bioaccumulateurs. En se nourrissant dans les sédiments et en vivant longtemps dans les mêmes eaux, elle accumule dans ses tissus les polluants présents dans son environnement. Les métaux lourds comme le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome se concentrent particulièrement dans le foie, les reins et les branchies selon un schéma de bioaccumulation progressif.

Cette capacité de bioaccumulation rend la carpe commune intéressante comme bioindicateur de la qualité des milieux aquatiques. L'analyse de ses tissus permet d'évaluer le niveau de pollution d'un plan d'eau ou d'une rivière. Les scientifiques utilisent régulièrement des carpes comme sentinelles environnementales pour suivre l'évolution de la contamination des écosystèmes aquatiques. Cependant, sa forte résistance à de nombreux polluants limite son utilité pour détecter les pollutions modérées.

Dans certains cours d'eau particulièrement pollués, la consommation de carpes communes peut être déconseillée ou interdite par arrêté préfectoral. Les polluants organiques persistants comme les PCB, les dioxines et les furanes s'accumulent dans les graisses du poisson et représentent un danger pour la santé humaine en cas de consommation régulière. Les carpes âgées présentent généralement des concentrations plus élevées que les jeunes spécimens.

Interactions avec les autres espèces

La carpe commune entretient des relations complexes avec les autres espèces aquatiques. En tant que poisson grégaire de fond, elle entre en compétition alimentaire avec d'autres espèces benthiques comme la tanche, la brème et le barbeau. Cette compétition peut influencer la répartition spatiale des espèces dans un plan d'eau, chacune occupant des niches écologiques légèrement différentes.

Les prédateurs naturels de la carpe commune incluent le brochet et le silure pour les adultes, tandis que les jeunes subissent la prédation de nombreuses espèces comme la perche, le sandre, le black-bass et même les grosses carpes cannibales. Les oiseaux piscivores comme le héron, le cormoran et le grèbe castagneux s'attaquent principalement aux juvéniles et aux individus de taille moyenne. Cette pression de prédation contribue à réguler naturellement les populations.

Dans les étangs de pisciculture et les plans d'eau de loisirs, la carpe commune cohabite souvent avec d'autres cyprinidés comme le gardon, le rotengle et la carpe amour. Ces associations d'espèces créent des dynamiques écologiques particulières où chaque espèce occupe une niche alimentaire spécifique, réduisant la compétition directe tout en permettant une utilisation optimale des ressources disponibles dans le milieu.

Santé et maladies de la carpe commune

Explore les principales pathologies qui affectent ce poisson comme l'herpèsvirose et les infections bactériennes, découvre les parasites externes et internes qui colonisent naturellement son organisme, et comprends sa résistance remarquable aux stress environnementaux comme l'hypoxie et les variations de température

Principales maladies virales et bactériennes

La carpe commune peut être affectée par diverses maladies, particulièrement en milieu d'élevage où la densité de population favorise la transmission des pathogènes. La maladie la plus redoutée reste l'herpèsvirose de la carpe koï, causée par le virus KHV (Koi Herpes Virus ou CyHV-3). Cette infection virale hautement contagieuse provoque des mortalités massives pouvant atteindre 80 à 100% dans les populations touchées.

Les symptômes de l'herpèsvirose incluent une léthargie marquée, des troubles de la nage, des lésions sur la peau et les branchies, ainsi qu'une production excessive de mucus. La maladie se déclare généralement quand la température de l'eau se situe entre 16 et 28 degrés. En dehors de cette plage thermique, les carpes peuvent être porteuses du virus sans déclarer de symptômes, constituant ainsi des réservoirs de la maladie.

Les infections bactériennes comme la furonculose, l'aéromonose et la columnariose touchent également les carpes communes, particulièrement quand elles sont stressées ou blessées. Ces maladies se manifestent par des ulcères cutanés, des hémorragies, des nécroses des nageoires et une dégradation générale de l'état du poisson. Le traitement nécessite généralement l'intervention d'un vétérinaire spécialisé en pathologie des poissons.

Parasites et infestations courantes

Les carpes communes hébergent naturellement divers parasites externes et internes qui font partie de l'équilibre écologique normal. Les parasites externes les plus fréquents incluent les sangsues, les poux de carpe (Argulus), les vers ancres (Lernaea) et divers protozoaires comme Ichthyophthirius (maladie des points blancs). Ces parasites provoquent des irritations cutanées, des troubles du comportement et peuvent ouvrir des portes d'entrée aux infections secondaires.

Les parasites internes comprennent divers vers comme les cestodes (vers plats) et les nématodes (vers ronds) qui colonisent le tube digestif. La plupart de ces parasites sont bien tolérés par les carpes en bonne santé et ne provoquent des symptômes que lorsque l'infestation devient massive ou que le poisson est déjà affaibli par d'autres facteurs. Le maintien de bonnes conditions environnementales reste la meilleure prévention.

Les infestations parasitaires deviennent particulièrement problématiques en pisciculture intensive où la densité élevée de poissons favorise la transmission rapide des parasites d'un individu à l'autre. Les gestionnaires utilisent alors divers traitements antiparasitaires spécifiques, toujours sous contrôle vétérinaire pour éviter les résistances et les impacts environnementaux négatifs.

Résistance et adaptation aux stress environnementaux

La carpe commune démontre une résistance remarquable face à de nombreux stress environnementaux. Elle tolère des températures extrêmes allant de 2-3 degrés en hiver jusqu'à 30-32 degrés en été, bien que son métabolisme soit optimal entre 20 et 25 degrés. Cette eurythermie en fait une espèce particulièrement adaptable aux variations climatiques saisonnières marquées.

Sa tolérance à l'hypoxie (manque d'oxygène) constitue un autre atout majeur. La carpe commune peut survivre dans des eaux pauvres en oxygène dissous où d'autres espèces plus exigeantes comme la truite ne pourraient pas vivre. Elle possède la capacité de ralentir son métabolisme et de pratiquer une respiration anaérobie partielle pendant de courtes périodes, lui permettant de franchir des épisodes de forte eutrophisation.

Face aux pollutions chimiques, la carpe commune montre également une résistance supérieure à la moyenne des poissons d'eau douce. Elle survit à des concentrations de pesticides, métaux lourds et autres toxiques qui seraient létales pour des espèces plus sensibles. Cette résistance explique en partie pourquoi elle persiste dans des milieux dégradés, mais aussi pourquoi elle accumule davantage de polluants dans ses tissus.

La carpe commune en pisciculture

Remonte aux origines de l'élevage ancestral pratiqué depuis 4000 ans en Chine et développé par les moines au Moyen Âge, découvre les différents systèmes de production extensifs et intensifs qui produisent plus de 4 millions de tonnes par an, et explore les avancées de la sélection génétique qui créent des souches résistantes et performantes

Une tradition d'élevage ancestrale

L'élevage de la carpe commune remonte à plus de 4000 ans en Chine, faisant d'elle l'une des toutes premières espèces de poissons domestiquées par l'homme. Les Chinois maîtrisaient déjà les techniques de polyculture en étang associant plusieurs espèces de carpes aux régimes alimentaires complémentaires. Cette aquaculture traditionnelle a ensuite gagné l'Europe par les routes commerciales, les Romains développant leurs propres méthodes d'élevage.

Au Moyen Âge européen, les moines cisterciens et bénédictins ont perfectionné la carpiculture en créant des réseaux d'étangs interconnectés permettant de contrôler précisément la croissance et la reproduction. Ces étangs monastiques représentaient une source protéique essentielle pendant les nombreuses périodes de jeûne imposées par le calendrier religieux. La chair de carpe était considérée comme un met délicat sur les tables nobles.

Les techniques d'élevage se sont considérablement modernisées au 20ème siècle avec l'introduction de l'alimentation artificielle, le contrôle hormonal de la reproduction et la sélection génétique de souches performantes. Aujourd'hui, la carpe commune reste le cinquième poisson d'élevage le plus produit au monde avec plus de 4 millions de tonnes annuelles, principalement en Asie mais aussi en Europe centrale et orientale.

Systèmes d'élevage et production mondiale

La production de carpes communes s'organise selon différents systèmes d'élevage adaptés aux contextes locaux.

- L'élevage extensif en étang reste la méthode traditionnelle la plus répandue en Europe. Les poissons grandissent dans de grands bassins naturels ou artificiels avec peu ou pas d'alimentation complémentaire, se nourrissant principalement de la production naturelle de l'étang. Ce système donne des rendements de 200 à 500 kilos par hectare et par an.

- L'élevage semi-intensif utilise une alimentation complémentaire à base de céréales et de tourteaux pour augmenter les rendements jusqu'à 1 à 3 tonnes par hectare. Cette méthode représente un bon compromis entre productivité et respect de l'environnement. Elle domine dans les pays d'Europe centrale comme la Pologne, la République tchèque et la Hongrie où la carpiculture reste une activité économique importante.

- L'élevage intensif en bassins ou en cages utilise des aliments formulés complets et peut atteindre des densités très élevées avec des rendements dépassant 10 tonnes par hectare. Cette méthode domine en Asie, particulièrement en Chine qui produit à elle seule plus de 70% de la production mondiale de carpes. Les impacts environnementaux de ce type d'élevage nécessitent une gestion rigoureuse des effluents et du bien-être animal.

Sélection génétique et souches améliorées

La carpe commune a fait l'objet d'intenses programmes de sélection génétique depuis plusieurs décennies. Les objectifs visent à améliorer la croissance, la résistance aux maladies, l'efficacité alimentaire et l'adaptation aux conditions d'élevage. On dénombre aujourd'hui une trentaine de souches domestiquées en Europe, chacune présentant des caractéristiques spécifiques adaptées à des contextes particuliers.

Certaines souches ont été sélectionnées pour leur croissance rapide, pouvant atteindre 1 à 1,5 kilo en seulement 18 mois d'élevage dans de bonnes conditions. D'autres présentent une meilleure résistance au froid, permettant leur élevage dans des régions nordiques. Des programmes récents cherchent à développer des souches résistantes au virus de l'herpès, véritable fléau de la carpiculture moderne.

Les techniques de manipulation génétique comme la gynogenèse (production de populations femelles) et l'induction de triploïdie (poissons stériles) sont également utilisées. Ces méthodes permettent de contrôler la reproduction dans les plans d'eau d'élevage et d'éviter les croisements non désirés. Cependant, leur utilisation soulève des questions éthiques et environnementales sur les risques de diffusion dans les populations sauvages.

⭐️ Découvre la sélection d'appâts Magnifixcarp

Observation et identification sur le terrain

Apprends à reconnaître la carpe commune grâce à ses écailles complètes et ses quatre barbillons caractéristiques, découvre les comportements révélateurs comme les sauts spectaculaires et le marsouinage qui trahissent sa présence, et maîtrise l'art de la différencier du carassin doré et de la carpe herbivore sur le terrain

Critères d'identification visuels

L'identification d'une carpe commune repose sur plusieurs caractéristiques morphologiques distinctives. Le critère le plus évident reste la présence d'écailles régulières et complètes sur tout le corps, contrairement aux carpes miroir qui n'en possèdent que quelques-unes disposées irrégulièrement. Ces écailles sont grandes, épaisses et présentent une bordure légèrement plus foncée créant un effet de maillage caractéristique.

Les quatre barbillons situés autour de la bouche constituent le second critère majeur. Deux longs barbillons pendent aux commissures des lèvres, tandis que deux plus courts se situent sur la lèvre supérieure. Ces appendices sensitifs restent bien visibles même à distance et permettent de différencier instantanément une carpe d'un carassin doré qui en est totalement dépourvu.

La coloration générale varie du brun verdâtre au doré selon l'habitat et la qualité de l'eau. Les carpes vivant dans des eaux claires et bien oxygénées présentent généralement des couleurs plus vives et dorées, tandis que celles évoluant dans des eaux sombres et riches en tanins affichent des teintes plus brunes. Le ventre reste toujours plus clair, variant du blanc crème au jaune pâle.

Comportements révélateurs de présence

Les sauts spectaculaires constituent le comportement le plus évident trahissant la présence de carpes communes sur un plan d'eau. Ces sauts s'observent particulièrement tôt le matin et en fin d'après-midi, surtout par temps orageux quand la pression atmosphérique chute. La carpe sort complètement de l'eau dans un mouvement puissant avant de retomber sur le flanc en produisant un claquement sonore audible à plusieurs centaines de mètres.

Le marsouinage représente un autre signe caractéristique. La carpe nage en surface en laissant émerger son dos et sa nageoire dorsale, créant une vague distinctive à la surface de l'eau. Ce comportement s'observe souvent en période de reproduction ou pendant les chaudes journées d'été quand les carpes patrouillent dans les couches supérieures plus oxygénées.

Les chapelets de bulles remontant à la surface indiquent qu'une carpe fouille activement le fond à la recherche de nourriture. Ces bulles de différentes tailles proviennent du gaz emprisonné dans la vase que la carpe libère en retournant le sédiment avec sa bouche. La présence régulière de bulles dans un secteur signale une zone d'alimentation fréquentée qu'il peut être intéressant d'observer.

Différenciation avec les espèces proches

La carpe commune peut être confondue avec plusieurs espèces de cyprinidés proches, particulièrement pour les observateurs débutants.

- Le carassin doré (Carassius auratus) présente une silhouette similaire mais s'en distingue par l'absence totale de barbillons et une nageoire dorsale légèrement concave. Sa taille maximale reste aussi nettement inférieure, dépassant rarement 3 à 4 kilos.

- Le carassin commun (Carassius carassius) ressemble également à une petite carpe trapue mais n'a pas de barbillons non plus. Sa nageoire dorsale est convexe et ses écailles apparaissent proportionnellement plus grandes par rapport à la taille du corps. Il colonise principalement les petits plans d'eau pauvres en oxygène où les carpes communes ne survivraient pas.

- La carpe herbivore ou amour blanc (Ctenopharyngodon idella) possède une morphologie plus élancée et fuselée que la carpe commune. Elle n'a pas de barbillons et ses écailles présentent un bord noir très marqué créant un effet de résille argentée caractéristique. Son comportement alimentaire strictement végétarien la différencie aussi radicalement de l'omnivore carpe commune.

Félicitations, tu viens d'acquérir une connaissance complète de la carpe commune, ce cyprinidé qui peuple nos eaux douces depuis des millénaires. De sa morphologie distinctive avec ses quatre barbillons caractéristiques à son comportement alimentaire omnivore, de son cycle de reproduction printanier à ses habitats préférés dans les étangs et rivières lentes, tu maîtrises désormais tous les aspects biologiques de ce poisson légendaire.

Tu sais maintenant différencier une carpe sauvage entièrement écaillée d'une carpe miroir ou d'une carpe cuir. Tu comprends pourquoi elle fouille les fonds vaseux à la recherche d'invertébrés et de végétaux. Tu connais les périodes d'activité maximale au crépuscule et à l'aube. Tu as découvert son rôle écologique complexe dans les écosystèmes aquatiques et les enjeux de sa gestion en tant qu'espèce tantôt précieuse, tantôt invasive selon les régions.

Ces connaissances te permettent désormais d'observer et d'apprécier ce poisson avec un regard éclairé. Comprendre la biologie, l'écologie et le comportement de Cyprinus carpio enrichit considérablement l'expérience de tout passionné de nature aquatique. Cette approche scientifique et réfléchie t'ouvre les portes d'une compréhension profonde des écosystèmes d'eau douce.

Chez Magnifixcarp, nous sommes convaincus que la passion pour la carpe commune repose avant tout sur la connaissance et le respect de ce poisson exceptionnel. Comprendre son adaptation remarquable, sa longévité impressionnante et son importance écologique nous rappelle que chaque individu représente des années voire des décennies d'évolution dans son milieu naturel.

Cette fascination pour la biologie de la carpe nous anime depuis plus de 25 ans. Elle nous inspire dans le développement de nos produits et dans notre approche respectueuse de ces poissons magnifiques. Nous observons constamment leur comportement, leurs préférences alimentaires et leurs réactions aux différentes conditions environnementales pour améliorer continuellement nos formulations.

C'est précisément cette passion et cette expertise qui nous ont conduits à créer nos gammes premium de bouillettes. Nos packs Liver+, Krill+, Nutz+ et Milky+ ont été formulés en tenant compte de la physiologie digestive et des préférences gustatives naturelles des carpes communes. Chaque recette exploite des attractants qui correspondent aux aliments que ces poissons omnivores recherchent instinctivement dans leur environnement naturel.

Nos bouillettes se distinguent par leur digestibilité optimale qui respecte le système digestif complexe de la carpe commune. Cette caractéristique permet aux poissons de s'alimenter naturellement sans stress physiologique. La qualité de nos ingrédients et notre processus de fabrication rigoureux garantissent des performances constantes et un impact positif sur la santé des populations de carpes.

Nous refusons les conservateurs chimiques agressifs et les raccourcis de production qui peuvent nuire à la santé des poissons à long terme. Nos bouillettes respectent les carpes que nous admirons tant, et contribuent à leur bien-être. Cette approche responsable s'inscrit dans notre vision d'une passion durable qui préserve les populations pour les générations futures de passionnés.

Maintenant que tu possèdes toutes ces connaissances biologiques, tu peux approfondir ta passion pour ce poisson extraordinaire. Observe les carpes dans leur milieu naturel, apprends à reconnaître leurs comportements et leurs habitudes selon les saisons. Cette connexion avec la nature aquatique enrichira profondément ton expérience et ta compréhension des écosystèmes d'eau douce.

Chaque observation au bord de l'eau t'apportera son lot de découvertes fascinantes. Les carpes communes ne cessent jamais de surprendre par leur intelligence, leur adaptation et leur comportement complexe.

Rejoins notre communauté de passionnés sur les réseaux sociaux et partage tes observations et découvertes avec le hashtag #Magnifixcarp. Nous adorons échanger avec les amoureux de la nature aquatique et découvrir vos expériences au contact de ces poissons magnifiques. Chaque témoignage enrichit notre connaissance collective et renforce notre engagement pour la préservation de ces populations.

Découvre dès maintenant nos packs premium de bouillettes développés dans le respect de la biologie et du bien-être de la carpe commune. Nos formats variés s'adaptent à tous les besoins et notre livraison rapide te permet de recevoir tes produits en quelques jours seulement.

Merci d'avoir pris le temps de découvrir la fascinante biologie de la carpe commune. Continue d'apprendre, d'observer et de respecter ce poisson extraordinaire qui enrichit nos eaux douces et notre patrimoine naturel !